2025/06/03 16:13

事業者に対し、職場での熱中症対策を義務付けた労働安全衛生法の改正省令が6月1日に施行されました。従業員が熱中症となった場合の応急措置の手順策定などを求め、対策を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されるそうです。熱中症による昨年の死傷者は、過去最多の1257人で、死者は3年連続30人台で推移しているそうですから深刻な問題です。私も熊本地震のボランティアで、8月の炎天下で解体作業時をしていた時に突然体調が悪くなり、命の危険を感じたことがあります。

では、熱中症にかかってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?

厚生労働省の資料によれば、

①エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など、涼しい場所に避難する

②衣服をゆるめ、からだを冷やす(特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

③経口補水液などの水分を補給する(※量に注意)

※自分で水が飲めない、意識が無いような人を見かけたら、ためらわずに救急車を呼びましょう。

とのことです。

とにかく涼しい場所で体を冷やして、水分を摂りながら安静にしておくことが大切なんですね。

ところで、エアコンもなく氷や経口補水液などが手に入らなかった時代は、どうしていたんでしょうか?前回のブログ「心頭滅却すれば?」でもお伝えした通り、私が子どもの頃は「熱中症」という言葉は耳馴染みがなく、暑さで倒れることを「日射病」と言っていました。どうも昭和25年ごろから日光の影響を受けない炭坑や製鉄工場、ガラス工場などでは「熱中症」、屋外労働や軍隊などでは「日射病」と使い分けされていたようです。自分が「日射病」になった時にどうしていたのかは記憶にありませんが、冷たいものを飲み過ぎるとバテると言われ、炎天下でランニングさせられ、教室には扇風機もエアコンもありませんでしたから、「暑熱順化」による予防に重きが置かれている時代だったのかもしれません。

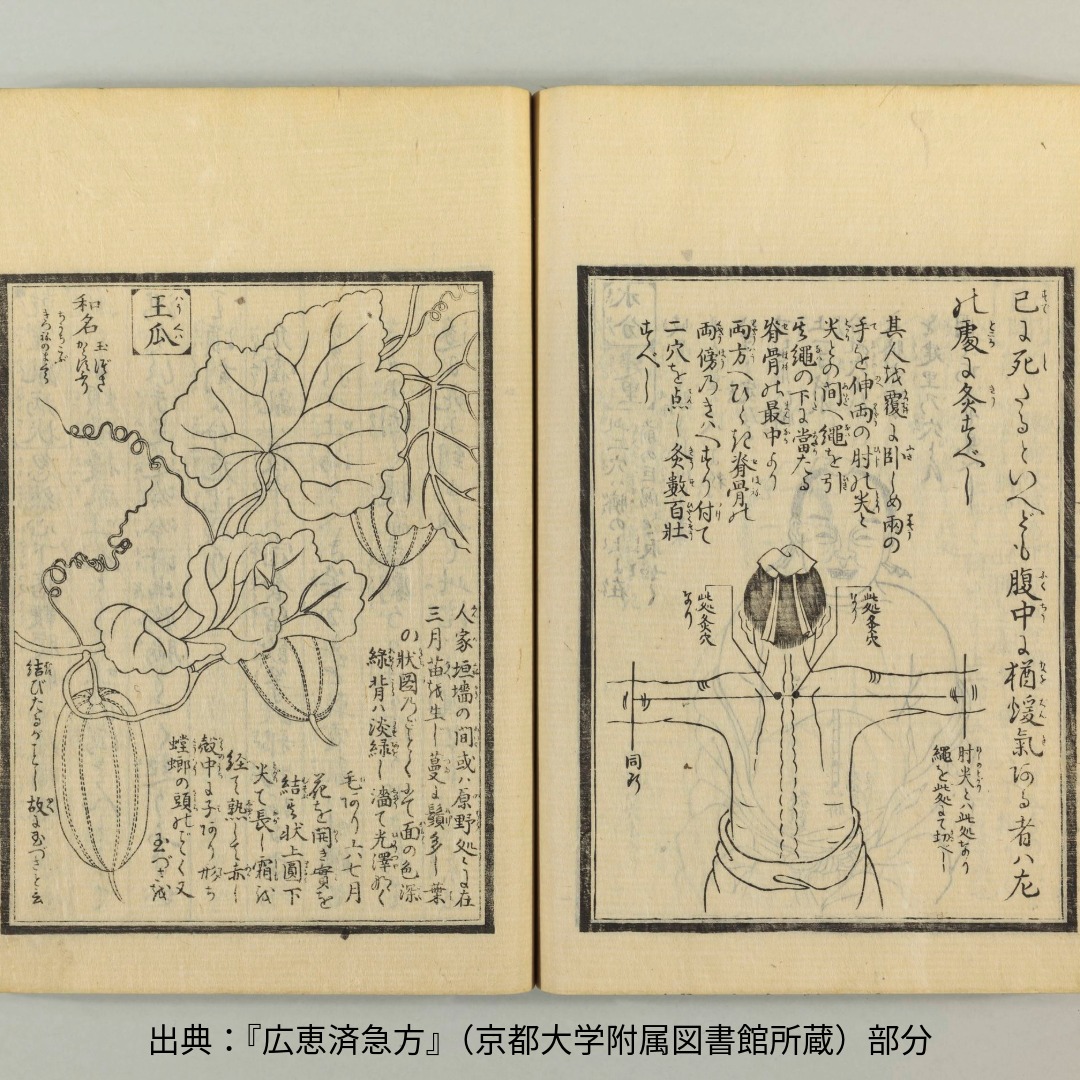

明治以前は、暑熱による病気全般を、霍乱(かくらん)、中暑(ちゅうしょ)、暍病(えつびょう)、暍死(えつし)などと言い、江戸時代でも深刻な病気とされていました。医師のいない地域や緊急を要する病気や怪我などに対応するため、1790年に徳川家治の命で編纂された「廣恵済急方(こうけいさいきゅうほう)」と言う民間救急療法の手引書があります。全3巻で構成されていて、上巻には「人が突然倒れる病気」、中巻には「日常突然に起きる病気」「怪我」、下巻には「病死以外の死」「身体の孔に異物が入った」「中毒になった」「出産前の急病」「出産時の急病」「出産後の急病」「小児の病気」と言ったように、日常生活で起きる様々な病気や怪我への対処療法が詳細に記載されています。

江戸時代版「家庭の医学」とも言えるこの書物は、人々の生活の様子や豊かな知恵などを垣間見ることができるので眺めているだけでも面白いのですが、上巻に「中暑(ちゅうしょ)」と言う熱中症に関する記述が見られ、その原因や症状、処置方法や治療薬などが詳しく記されています。特に治療法と治療薬に関する記述が興味深かったのでご紹介しましょう。

【治療法】

熱中症にかかった人に冷気をあてたり、冷水等を与えてはなりません。与えれば必ず死んでしまいます。熱中症の毒素が排出できなくなるからです。速やかに日陰に寝かせ、道のそばの熱くなった土の塊を採取して砕き、病人の胸又は臍の上に積み上げ、真ん中に穴を作り、その中へ他人に小便をさせてその熱気を体の芯に浸透さましょう。また、衣類あるいは手ぬぐいなどを熱いお湯に浸し、臍またはその少し下にある気海(丹田)のあたりに押し広げ、熱湯をその上に注ぎかけると次第に容体が回復してきます。もしも湯が無い時は、道端の熱い土をすくって臍の上に積み上げ、冷めれば取り換え、何度も押し広げましょう。また、既に死にそうな人には汲みたての水を少し鼻の孔に入れ、扇であおいであげましょう。重症者であれば、日の当たっていない地面を30cmほど掘り、中に水を入れてかき回し、その水を鼻の孔へ入れてあげましょう。少なくとも、ただ水ばかり飲ませてはいけません。

【服薬】

ニンニクひとかけを咀嚼して、水で胃に流し込みましょう。もし咀嚼することができない状態であれば、ニンニクをすった汁に水を注いで飲ませても良いです。また、素早くショウガひと塊を咀嚼し、冷たい水で飲み込んだり、食用の蓼(タデ)の茎と葉を一緒に煮て、その汁を口に注いで飲ませても良いです。その他に、ニンニクを適当な量すりつぶして、道端の焼け土を取って一緒に水でかきまぜて放置し、上の澄んだ部分の水を口に注いで飲ませても良いでしょう。また、腹痛が耐えられなかったり、通行人が路上に倒れている場合は、蓮の根を突きつぶして採取した汁を口に注いで飲ませましょう。

当時の治療法はかなりハードコアですが、基本的な処置が「冷やす」の現代とは真逆で、まさか「温める」だったとは驚きです。治療薬については、現代でもニンニクには殺菌・抗菌作用のあるアリシンと言う成分が含まれ、ビタミンB1も豊富なので、熱中症や夏バテ、疲労回復、風邪などの予防に効果があると言われています。ショウガも、ジンゲロールという成分が、発汗を促し、体温を下げる作用があり、熱中症予防に効果があるそうです。特に加熱せずにすりおろして摂取するのが効果的と言いますから、江戸時代の服用方法と一致します。また、「蓼(タデ)食う虫も好きずき」の蓼(タデ)の葉や茎には特有の香りと辛味があり、蓼の葉をすってみそ汁仕立てにし、暑気に効くと言って蓼汁を飲んだりご飯にかけて食べることもあるようです。また、殺菌・抗菌作用があるので、現代でも民間薬として虫さされの治療や利尿剤として用いられているそうです。

ただちょっと、「土」へのこだわりが気になりますよね?(苦笑)

どうしてそこまで「道端の焼けた土」にこだわるんでしょうか?

私の素人推論ですが、汗をかくと水分とともにナトリウム、カリウム、マグネシウムなども失われるため、熱中症には、塩分(ナトリウム)をはじめとするミネラルの補給が重要なのですが、昔の人はこれらの成分が土壌に含まれていることを過去の経験から知っていたのかもしれません。真夏の太陽で焼けた土であれば寄生虫類や細菌類が死滅している可能性が高いし、殺菌作用のある植物と一緒に飲めば、感染症リスクも減らせると言うことであれば納得です。

それにしても、おなかの上にオシッコというのは。。。(汗)

いずれにしても、熱中症にならないことが重要ですよね。本格的な夏を前に、「暑熱順化」によって身体を暑さに慣らしておいたり、充分な睡眠と栄養を摂って体力を維持しておくことをどうぞお忘れなく。

みんなで無事にこの夏を乗り切りましょう!

<参考>

土を飲むのはちょっと。。。

と言う現代人におススメしたいのがこちら

いつもの暑さともしもの停電に備える扇風機「兼備生活扇風機」です

温度と湿度の数値を3色の暑さ指数(WBGT)リスクランプで表示してくれるので

熱中症になる前に予防対策を取ることができます